中国的老年人和高危人群为什么“不喜欢”打疫苗:如何治好我们的阿基里斯之踵?

作者:秋凉 | 发布日期:影响新冠疫情结果的并不是是否“清零”或者怎样“清零”,而是如何结合病毒的特点和本地经济社会的实际情况探索出适宜的、灵活的防疫对策。因此,坚持“清零”政策的我国在过去两年获得了疫情防控成功的红利,而一些国家则不得不面对“清零”失败后的混乱局面。好在两年以后,绝大多数国家在奥密克戎的摧残之下都算挺过来了,并且找到了暂时适合自己国家的防疫方式。无论采取何种防疫政策,有一条全世界都公认的“普遍”原则,即疫苗接种在防治重症和病死方面具有重要作用,尤其对老年人和高危人群更是如此。在我国“动态清零”政策的背后,反复被提及的是我国老年人群疫苗接种率低,如果不“清零”,可能短时间造成大量死亡,并且引发医疗资源挤兑。这一推论是否有值得商榷的地方,我们在此不做讨论;但是,起码这一推论基于的事实应该是清楚的。

根据第一财经转述的国家卫健委统计,截至2022年3月17日,在60-69岁、70-79岁、80岁以上的老年人群中,完成两剂疫苗接种的人数比例分别为86.6%、81.7%和50.7%。根据上海市4月28日新闻发布会介绍,全市60岁及以上老年人累计完成新型冠状病毒疫苗全程接种超360万人,全程接种率62%,完成加强免疫接种超220万人,加强接种率38%。老年人群的疫苗接种率可以说已经成为我国新冠防疫中的阿基里斯之踵。因此,在这篇文章中,我想结合自己的临床工作经验,谈谈为什么我国的老年人和高危人群“不喜欢”打疫苗。我觉得想清楚这个问题,为封控投下的巨大成本才可能不至于完全白瞎;而这个问题的答案,其实也并没有那么简单。

接种疫苗对老年人和高危人群为什么那么重要

我们之前反复分析过香港第五波新冠的死亡数据。香港的人群总体病死率达到0.76%,死亡年龄中位数86岁。在未接种新冠疫苗的情况下,80岁以上年龄组别感染新冠后的病死率达到16.18%!上海本轮新冠死亡病例没有官方累积统计信息(也可能是我没有找到),但是从发布会每天报告的数据来看,平均年龄至少也在80岁以上,并且其中绝大多数没有接种过新冠疫苗。

毫无疑问,由于老年人本身身体机能退化的自然规律以及大多数合并慢性疾病,他们一定是感染后的脆弱人群,这一点在疫苗接种后依然不会改变。然而,他们却依然是疫苗的最大受益者。在香港20-59岁人群中,未接种疫苗的病死率为0.26%。虽然这组人群接种三针疫苗后几乎可以避免死亡,但是这一自然病死率本身并不高,即使感染人数众多,只要应对得当,造成医疗资源挤兑的相对较低。问题是,80岁以上老年人16.18%的病死率,意味着这些老人可能都需要相应的医疗照护,并且相当一部分需要呼吸机和ECMO等高级生命支持,新冠给这部分人的冲击不但是造成许多原本不会发生的生命损失,同时也加重了医疗系统崩溃的风险。从香港全人群数据来看,接种三剂疫苗可以将人群病死率从2.97%降低到0.04%;而对80岁以上老年人来说,接种三剂疫苗可以将病死率从16.18%大幅降低到0.98%。从数据上可以看到,正是疫苗接种能够大幅改善老年人群在感染后发生死亡的比例,从而保护这些脆弱人群,进而保护正常的医疗秩序。应该说,保护老年人群和高危人群,就是保护全社会。

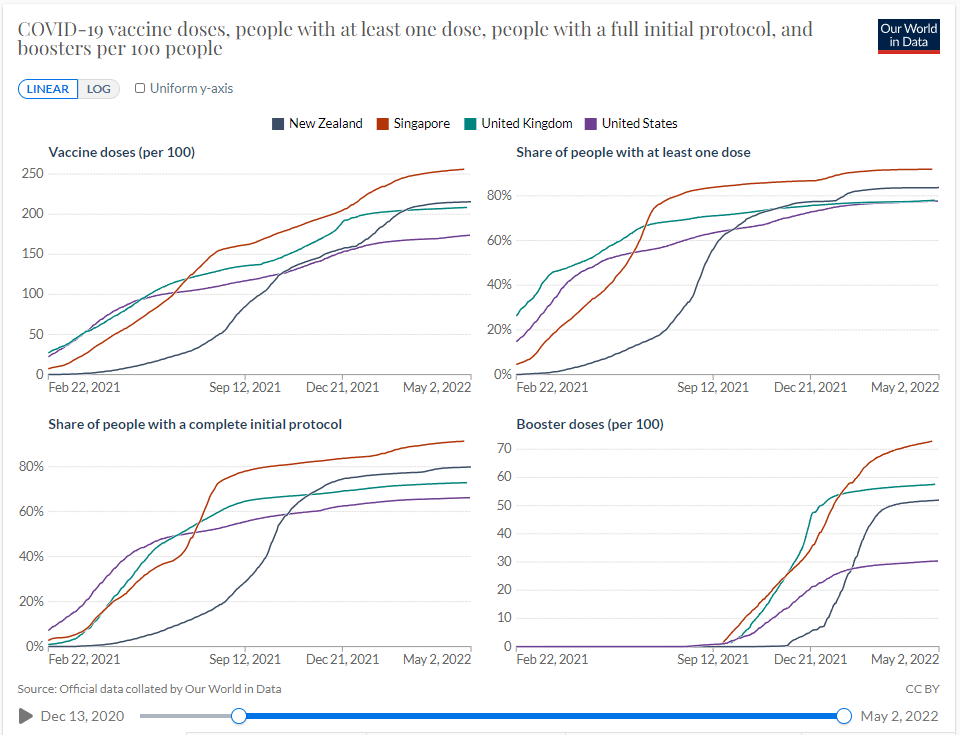

新西兰爆发奥密克戎疫情的时间段与香港大致相当。根据约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠流行监测数据,新西兰新冠感染人数948,498,死亡714人,病死率为0.075%,是香港的1/10。新西兰是全球新冠病死率最低的国家之一,而不少研究均将其低病死率归因于所采取的新冠免疫策略。自今年奥密克戎疫情爆发以来,新西兰的人群感染率并不低。单纯考察疫苗接种比例,新西兰虽然领先于美英,但是也大幅落后于新加坡——当然,新加坡是另一个在奥密克戎面前交出出色答案的国家。新西兰的特点在于其老年人群免疫接种率高。据去年Science的一篇文章报道,新西兰75岁以上老年人完成两剂接种的比例几乎达到100%!根据新加坡官方统计,新加坡人群的两剂疫苗接种率为91%。我国国务院联防联控机制发布的官方数据显示我国全程接种人数占全国总人口的88.11%。这就是之前我说我国疫苗接种比例并不低的原因。如果考虑到我国的人口基数和地理面积,应该说达成这一目标非常不容易。因此,我国在疫苗接种方面的问题,不是人群覆盖率的问题,而是高危人群覆盖率的问题,也就是最该种的反而没有种,最该获得保护的人群,没有被保护。

我国老年人和高危人群为什么“不喜欢”打疫苗?

香港的一些述评认为当地老年人有一种知天命的特点,因此对于注射疫苗之类的举措不在乎。我觉得要说老年人不在乎死,至少在汉族这种缺乏宗教信仰的人群中是不存在的。我给“不喜欢”三个字打了个引号,因为造成这一部分人疫苗接种率低,“不喜欢”只是其中的部分原因。我将“不喜欢”进一步延伸为“不重视”、“不愿意”和“不相信”三重意思。

不重视:清零防疫政策成功下的局部失误

由于过去两年清零防疫政策的成功,除去极少数城市的哀嚎,中国总体上处于一种世外桃源的位置。因此,对于接种疫苗的“必要性”可能从民间到官方的认识都是不足的。对上班族而言,可以通过一些“运动式”的方法,在自愿的名义下进行某种程度的强制接种。我说这句话没有贬义,充其量算是中性,因为类似的方法在很多国家也是普遍采用的。面对重大传染病的公卫政策肯定有其政治属性,这可以理解。但是,对于老年人来说,其限制就几乎不存在。因为他们不用去上班,不受单位的约束。过去一年里,接种疫苗送油送奶送钱的宣传和“利好”随处可见,甚至为此还卷起来,不能说不重视。但是,最终的结果却是当疫情真正袭来的时候,出现了“养兵千日欲用无人”的困局,真正需要疫苗保护的人群被发现居然一大半在裸奔。这既是因为我们的疫苗接种策略没有去重视重点人群,也是因为重点人群在缺乏约束的情况下,认为与“不方便”、“风险”相比,接种疫苗的“获益”是不值得的,从而用脚投票。事实上,在过去两年里,我几乎没有听到过“老年人更应该接种疫苗”这样的宣传。与一些国家强调对于老年人群和患有基础疾病的人群优先免疫不同,我们的公众舆论和免疫接种策略都不是这样的。对于舆论机器强大的我国来讲,我觉得将此认定为政策的局部失误,应该是不为过的。在这个层面,我个人认为是决策者在“免疫的获益”和“免疫的不良反应”之间进行摇摆。由于我国总体控制良好的疫情,使得决策者的天平向避免不良反应倾斜。而这是一个深层次的问题,下面我会再来讨论。

不愿意:一种没有理由的执念

老年人不是不在乎死亡,但是有一部分是对科学的天然抵制——比如我家去世的好婆以前总是说“吃得下睡得着能有什么病”,因此从来都是拒绝去医院看病。她确实吃得下,而且能吃很多,因为她患有糖尿病而不自知,直到发生血管并发症无可救治。这类老年人是很多的。实际上,反科学或者说反智的人群,无论出于自发或者是出于某些观念,在全世界都有相当的比例。对于这一需要保护、但是又没理由地拒绝保护的人群,只有通过一些强制的手段,无论是舆论还是采用一些限制——比如一些国家采用疫苗通行证,对于未注射疫苗的人群限制公共交通或者部分场所的通行。当然,你不能限制别人回家,这又走到了另一个极端——去实现目的。这就是我所说我们在疫苗策略制定上的问题。总体上还是我们没有充分重视这些老年人接种疫苗的必要性,不然我不相信能够把上海人民长期强力封控在家的政府会没有办法解决这一人群的问题。

不相信:剪不断理还乱的社会-心理因素

与完全不讲理由单纯“不愿意”的人相比,有一部分人是“有理由地不相信”。这其中绝大多数是怀疑疫苗的安全性和疫苗的有效性,而我认为这是最大的悲哀。我可以给你稍微讲讲为什么社会中的许多人,包括我自己,早先都对国产灭活疫苗存在不同程度不信任的原因。

早在2020年三季度的时候,就有同学问我是否能打新冠疫苗。我说,据我所知,并没有CFDA批准的产品上市,怎么能打呢?她跟我说,因为工作性质关系,领导要求必须要打。也没有选择余地,就是想问问我有没有什么大问题,求点安慰。事实上,在2020年底我们医院第一轮开展疫苗注射的时候,灭活疫苗也还没有拿到CFDA的批件。我还记得在第一批灭活疫苗被批准上市的时候,本地新闻发布会有人问张文宏疫苗是否安全,张文宏有点玩笑意味的回答大意是,你的意思是说CFDA批准上市的疫苗是否安全,CFDA的审评是否可信,那这个问题你应该去问CFDA,我无法回答。我当时听到这个回答简直要笑出声来,张教授实在是说得太精彩了!

客观来说,这些年CFDA对药品和器械的审评,总体上是越来越专业的。但是当我把上述发生的事情联系到一起,很难给我一个“疫苗安全科学可信”的结论,而且我觉得CFDA也是躺枪的。不错,我打疫苗不是出于对新冠疫苗的信任,而是出于对“灭活疫苗总体上比较安全”的经验判断以及“迟早要打逃不过”这两个基本逻辑;此外,即便如此,我也还是熬到了CFDA批准灭活疫苗上市以后才去打的。我们都不知道“特事特办”会“特”到什么程度;但是,无论如何,至少我还是对程序正义抱有那么一丝微弱的信心。

简单来说,我们所做的许多完全不科学的事情使得那些哪怕非常科学的东西都会被正常地怀疑,这就和狼来了一样。试问,一款产品在获得CFDA批件很久之前就已经开始大范围在人群中使用,并且是以一种“不能宣传”的方式去使用,你让人怎么相信CFDA一定是以科学的论据来批准它上市的?由此,所有的有效性数据和安全性数据,无论如何都会被认为是操纵的结果。这其实是非常悲哀的。虽然大多数人不像我们这样能够了解临床试验中的各种窍门,但是普遍会产生一种“不可信”的心理。当这种心理结合疫苗接种的必要性不高、老年人总体的固执情绪,加上老年人和患有基础疾病的人尤为担心疫苗的副作用,你越是希望他们接种,他们就越是觉得你是有所图谋,变成了恶性循环。

问题在于,在“不喜欢”以外,还有很多老年人和高危人群,他们是“喜欢”打疫苗的。可是,因为种种原因,他们却没有打上。这是更深层次的问题。但是,如果解开了这个问题,上面的这些“不喜欢”的问题,也就同时解开了。

想打却不给打:迷一般的疫苗接种“禁忌症”

疫苗也是一种药物,是药物就有禁忌症和不良反应——所以,中药也是有禁忌症和不良反应的!疫苗接种的“自愿原则”,很大程度上是源于疫苗接种可能带来不良反应,因此需要被种者自愿,这是基本的人道主义原则,医学伦理学本科教程都会阐述。一个人群中必然存在一些不适合接种的群体。以新加坡为例。新加坡总体人群的疫苗接种率是92%,在符合疫苗接种要求的人群中接种率是96%,由此计算得到新加坡符合疫苗接种的人群占总人群的95.8%。那么,这剩下的4.2%人群就是疫苗接种禁忌症所涵盖的范畴。

问题在于,到底哪些人不能打疫苗?我们不妨来看一下科兴克尔来福灭活疫苗说明书所列出的五条禁忌症:

1. 对本品中的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者,或以前接种本品或同类疫苗时出现过敏者。

2. 既往发生过疫苗严重过敏反应者(如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等)。

3. 患有严重神经系统疾病者(如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等)。

4. 未控制的严重慢性病患者。

5. 妊娠期及哺乳期妇女

药品说明书都是非常严谨的,务必滴水不羼。但是,这一说明书的临床解读却很困难。比如第1条,本品中含有哪些活性成分?对哪些成分过敏的人不能使用?比如第4条,“未控制的严重慢性疾病”到底指哪些病?我不知道60岁以上老年人患有高血压、糖尿病、心绞痛和恶性肿瘤的比例,但是我想这一比例一定不会低。“未控制”和“严重”这两个定语,究竟应该如何解读?假如扩展解读为伴有基础疾病的人都是禁忌症,那么我想大概60岁以上符合注射条件的就没剩下多少了吧!

在本轮疫情爆发以后,不断有人问我,自己的情况能不能打疫苗。其实这样的问题我作为并非亲身承受的人是很难回答的,因为我们缺乏基本的科学数据。例如,注射禁忌症中对严重神经系统疾病的定义是“横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病”,然而前面有个“如”后面有个“等”,这就如同变戏法一样。我岳父就患有一种罕见而严重的神经系统疾病,当时要不要打疫苗也是思前想后。我父亲有高血压和哮喘,终年不断药,绝对符合“未控制的严重慢性病患者”定义。其实我父亲和岳父的犹豫都是基于上面所说的“不重要”和“不相信”这两点,而出发点则是不清楚疫苗到底是否会造成伤害。当然,因为是自己的至亲,所以我可以决断说你们都去打;但是,当你公事公办时,就会面临大问题。

我记得在社交媒体上有人表达过这样的观点:你们说起来打疫苗简单,但是要是大规模出现不良反应,你们又不是这样讲的,到时候一片口诛笔伐,反正政府做事两头不讨好。我觉得这种说法不是没有道理;然而,不正因为事情很难办,才需要政府展现自己的决策和执政水平吗?

非黑即白思潮与追究责任逻辑埋下的苦果

疫苗接种的不良反应是客观存在的,这就像新冠这样的传染病来了一定会死人一样真实。所以首先问题在于你是否能够承认这一事实。作为儿科医生,我们虽然不参与计划免疫操作,然而也经常面对计划免疫的问题。由于计划免疫是政府强制推行的——再次强调,并非国内特例——许多家长担心疫苗副作用,对此抱有抵触情绪。这在一定程度上是因为计划免疫所预防的许多疾病现在根本看不到——这就和我国新冠防控良好时普遍不能意识到疫苗接种的重要性同理——家长就会放大其不良反应所可能引发的后果。但是,疫苗导致的严重后果虽然是小概率事件,却仍然是实际存在的。由此形成的怪圈是:国家不承认某种严重后果是由注射疫苗导致的、社区为了规避风险大幅泛化禁忌症的范畴、家长处于既不得不接种(计划免疫证是入学必备)又相当害怕的两难。这其实也就是今天高危人群和高龄人群新冠疫苗接种的现状!

我认为非黑即白的思潮在这里起到很大的作用。人群免疫本身是公共卫生范畴,传染病防治一定是以最小代价保护人群,所以必然有人是作为“代价”被牺牲的。我觉得对于这一点毋庸讳言,否则就是反科学的。你既不能否认人群免疫的巨大作用,也不能否认免疫可能对部分个体带来的灾难性后果。因为要坚定免疫的策略,从而对于由此引发的一切后果坚决否认,这就是典型的非黑即白;因为担心免疫的极端后果,从而对人群免疫全盘否定,这也是相同的非黑即白。这就是为什么多年来一直有人呼吁完善疫苗保险政策的原因,这也是我当年在做产前筛查项目时尝尝呼吁引入保险的原因(这一问题后来被NIPT所伴随的商业保险部分解决了)。

在这里起反作用的另一个问题在于我们普遍使用的“追究责任”的逻辑,这也是医患矛盾的某枝深根。比如新冠疫情,追究责任到底那是得追究病毒的责任,让病毒伏法岂不可笑?病人得了绝症无法医治,既不能追究肿瘤的责任,那就追究医生的责任,这就是现世的怪诞逻辑。一旦注射疫苗发生问题,就要找社区医院算账,在这种情况下,社区医生自然有一点风险的就不碰,因为并没有人明确说过什么样的人能打什么样的人不能打,自由裁量权太大了!如果发生任何预期以外的不良后果,都要追究责任,那么结局一定是执行者站在自我保护的角度,僵化执行命令,并且尽可能规避风险。由此带来的效率下降与命令初衷无法达成,也便是显而易见的。

用科学治好我们的阿基里斯之踵

洋洋洒洒写到这里,该有个结论了。许多沉疴有痼疾不是一时半会儿能够解决的。下阶段,我想无论是国家意志也好还是个人认识也罢,都会意识到对于老年人和高危人群疫苗接种的重要性,并且会想办法去推进——希望不要又演变成另一场运动风暴。在此,我认为解决问题有三个关键点:

用科学数据进一步明确疫苗接种禁忌症

在科兴公布560亿人民币利润的年报以后,有人说,制药公司赚了那么多钱,也应该尽到社会责任,研究一下疫苗接种后的不良反应,给予临床更明确的指导。这种说法是不对的。因为药物上市后监测不良反应是其应尽的义务,无论它是不是赚了560亿!科兴官网显示,其克尔来福疫苗全球接种超过23亿剂次,我有理由相信科兴应该掌握了大量的不良反应数据,并且做过人群分析。我认为企业应该在专家组的协调下,公开这些数据;或者由专家组根据这些企业内部监测数据,去划定接种疫苗的“黑名单”,以让基层医务人员真正可以执行。不需要修改说明书,可以通过行业规范、指南或者专家共识的形式来发表。无论你们这些专家之前说过多少不靠谱的事情,如果能够做好这件事情,也算是给自己挽回一点颜面吧!这难道不是你们该做的事吗?其实这里面是有许多需要澄清的科学问题的,不但是60岁以上伴有慢性疾病的老人,还有许多罹患其他疾病的人,比如恶性肿瘤患者、各种自身免疫性疾病患者等等。这个人群在疫苗注射后是否不良反应发生率会增加需要科学的数据证明,一旦感染后病死率是否增加也需要科学的数据证明。任何事情都有利弊,只有搞清楚正反两面,才能做出正确的决策。

合理合法地快速推进高危人群接种

疫苗接种是需要时间的。我们暂且不考虑mRNA疫苗,对于国内使用的灭活疫苗,要对老年人和高危人群形成最佳保护,需要进行第三剂加强免疫。按照目前的免疫流程,等到第三剂疫苗接种完毕并且形成免疫保护,前后至少是七个月的时间窗口。也正是基于这一角度,一些专家呼吁尽快引进mRNA疫苗,因为大数据证明辉瑞疫苗只要接种两剂就能获得很高的保护力,节约了六个月的时间。无论如何,对高危人群和老年人群尽快接种疫苗是当务之急,远远超过无穷无尽的全员核酸检测。上海从3月底开始封控,如果将部分人员和资源用于高危人群的免疫接种,那么一个月过去了,已经能够为相当部分人群建立起免疫屏障。

劝说身边的老年朋友

其实我写这篇文章最大的意义可能在于希望你能认识到疫苗其中的一些复杂问题,抛却非黑即白的思维,客观冷静地看待疫苗注射的问题。虽然我们没有足够的科学数据,但是常识告诉我们,高血压、糖尿病、心绞痛等等常见老年疾病并不是疫苗接种的禁忌症。面对目前的疫情,现在有不少人后悔当时没有去接种疫苗。但是,我有理由相信,当此轮疫情逐渐得到控制以后,这种“渴望”又会减淡,这就是人的本性。面对新冠这种依然存在大量不确定性的全球传染病,让身边的高危人群获得疫苗接种,可能是保护他们的最佳方法。之前也已经有朋友跟我说,只要能打疫苗,这次一定要说服我爸妈去打。考虑到灭活疫苗的免疫流程,不但要种,还要抓紧时间尽快接种!

虽然现有疫苗并不能阻断奥密克戎的传播,但是至少这是现阶段我们所能穿的最坚硬的铠甲了。至关重要的,一定是要用科学数据明确疫苗接种的禁忌症,这样就能解决“不相信”和“不能打”的问题,“不重视”的问题也不难解决,至于“不愿意”……等其他人都打了,不愿意的人就会变得非常愿意了!